안전불감증에 무감각한 정부와 언론의 역할, 다시 생각해야

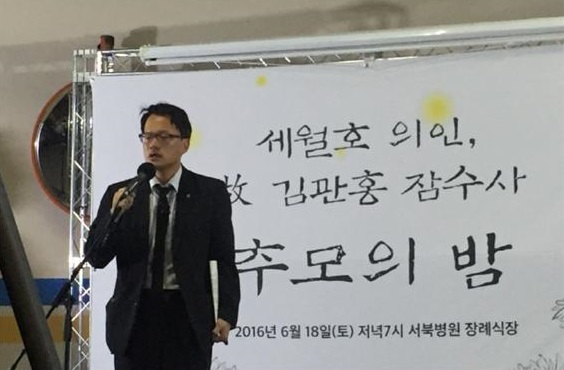

지난달 17일 세월호 실종자 수색 작업에 참여했던 민간 잠수사 김관홍 씨가 고양시 비닐하우스 자택에서 숨진 채 발견되면서 안타까운 사연이 전해졌다.

경찰의 CCTV분석 결과 밤에 대리운전을 마치고 비닐하우스로 귀가한 김 씨는 혼자 술을 마시고 1시간 반 만에 바닥에 쓰러져 유명을 달리했다.

그는 쓰러지기 전에 자살을 암시하는 메시지를 지인에게 보냈고 현장에서는 약통이 발견됐다. 이를 두고 김 씨가 처지를 비관해 자살을 한 것으로 보이고 있다.

세월호 참사 당시 실종자 수색을 위해 자원했던 김 씨는 시신 수습과정에서 잠수병을 앓게 됐고 지난 2015년 12월 '4.16세월호 참사 특별조사위원회의 1차 청문회'에 참고인 자격으로 출석한 민간 잠수사 전광근 씨는 "7월 10일 이후로 정부에서 누구 하나 심리치료 등을 받으라고 전화 한 번 한 적이 없다"고 증언했다.

이런 상황 속에서 잠수를 못 하게 된 김관홍 씨는 비닐하우스에 살면서 꽃을 키워 내다 팔고, 밤에는 대리운전을 하며 생계를 유지해 온 것으로 알려졌다.

숨진 김관홍 잠수사는 지난 2014년 세월호 참사 당시 심해작업의 위험에도 불구하고 선체 수색에 나서 25구의 시신을 수습, 작업 중 물살에 휘말려 의식을 잃었던 가운데 다시 응급치료만 받고 사흘 만에 세월호 현장으로 달려갓다.

이로 인해 생긴 잠수병으로 생업을 박탈당하고도 4.16세월호 참사 특조위 청문회에 출석해 세월호 사건의 진상 규명 활동에도 힘 쓴 것으로 알려졌다.

하지만 이런 그에게 돌아온 것은 빚더미와 트라우마였다. "앞으로 어떤 재난에도 국민을 부르지 마라"던 김관홍 잠수사의 절규가 뼈아프게 다가오는 현실이다.

생업을 팽개치고 자원해 구조작업을 했던 사람들은 간접적인 피해자다. 국가가 수습하지 못하고 방기한 일을 의인들의 희생으로 그나마 수습이 됐다.

최근 세월호에 철근 400통이 선적돼 있음이 드러났다. 애초 검찰수사에서 드러난 양보다 훨씬 많은 것이다. 그런데 이 철근이 제주해군기지 건설용 자재였다는 의혹이 제기됐다.

세월호가 악천후 조건에서 무리하게 출항할 수 밖에 없었던 이유, 세월호가 유일하게 국정원에 보고의무를 지고 있었던 이유 등은 어떻게 국민을 이해시킬 수 있을 것인가?

세월호가 왜 침몰했는지, 구조작업이 왜 지지부진했는지, 2년이 지난 지금까지 세월호와 연관된 수많은 진실이 은폐되어 있는듯 하다. 희생자들의 안타까운 죽음과 유족들의 절규를 외면하면서 어떻게든 덮어버리려는 정부의 사악함이라고 국민들은 보고 있다.

세월호 참사의 희생자들과 유족들, 그리고 민간 잠수사들을 비롯한 많은 의인을 위해서라도 세월호 잠수사의 죽음을 그냥 넘겨서는 안된다.

이런 상황을 정확히 짚고 넘어가는 대안언론의 역할이 점점 더 중요해지고 있다. 많은 국민이 대안언론을 지지한다면 대안을 넘어 주류 언론이 뒤바뀌는 세상이 올 수 있다. 지금의 주류 언론도 대오각성해 시민의 눈과 귀로서 그 역할을 제대로 감당할 수 있도록 변화를 요구해야 한다.

정보를 얻을 수 있는 거의 유일한 통로가 언론이지만 신뢰성이 바닥으로 떨어지는 것 같아 보인다.

해양사고의 대부분은 인재라고 한다. 국제해사기구에 의하면 해양사고의 60% 이상이 인적 요인으로 말미암아 발생한다고 밝혔다.

선박의 결함이나 기상변화와 같은 원인에 의한 사고는 생각만큼 많지 않다고 한다. 서해훼리호부터 진도 여객선 청해진해운의 세월호 침몰 사고까지 20년이란 세월이 흐르는 동안 안전불감증은 달라진 바 없다.

문제를 일으키는 이도 수습하는 이도 사람인데 안전에 무감각 한 언론이라면 다시 한번 각성을 하고 옳은 길을 걸을 수 있는 언론으로 발돋움해야 할 것이다.